大路村:烙印在时光深处的村庄

作者:李云侠 李玉荣 马召凤 时间:2017-06-12 阅读:302

“脱贫攻坚同步小康·百村纪行”大型纪实采访系列报道(72)

大路村:烙印在时光深处的村庄

记者 李云侠 李玉荣 马召凤

村口的百年老树

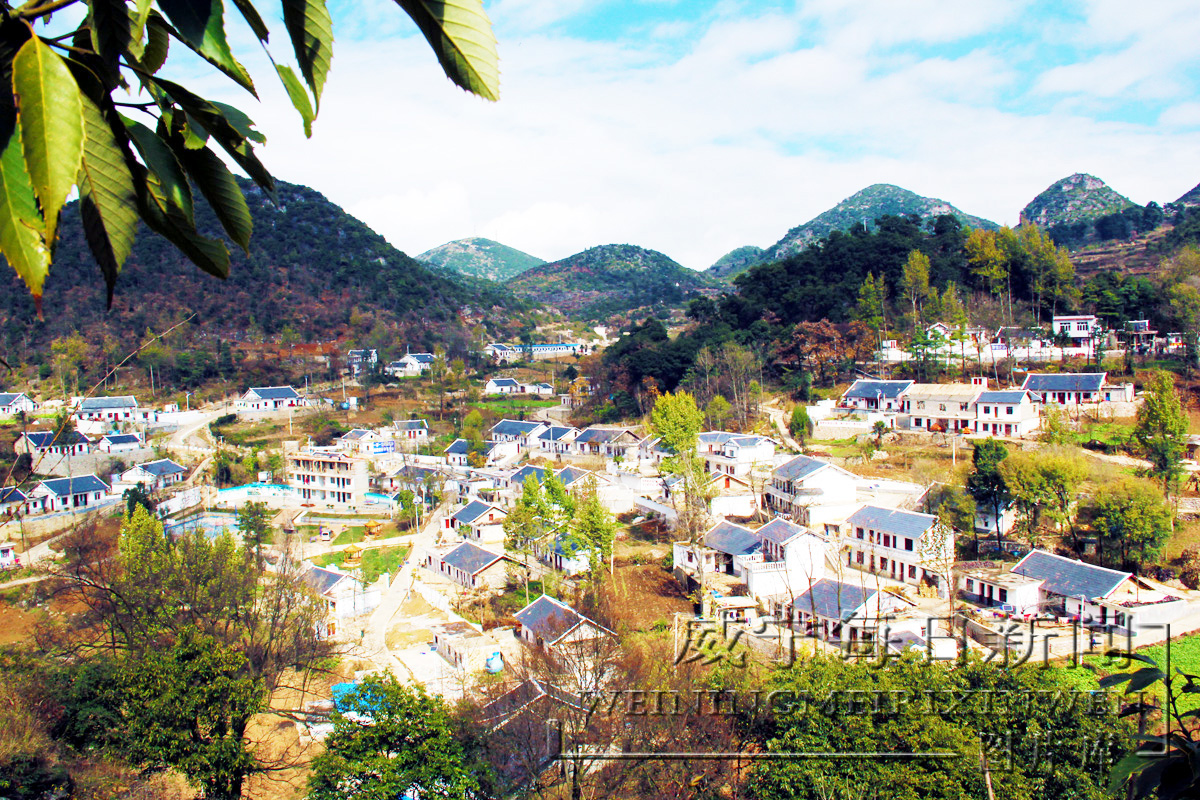

绿树丛中的大路村

铓锣声远,青石路长。

马帮的人马已随时光远去,他们驻脚过的村庄依旧守望着那一段山水小道,从长久的岁月中不紧不慢地挣脱出来,悄然建成了新农村。

走进盐仓镇大路村,村口一株百年老树生机勃发,树下一口古井平静无波,井旁古驿道沿山脚蜿蜒而去。踏着幽幽的青石板路一步步走过,马帮的铓锣声一阵紧似一阵,深山丛林内生禽猛兽出没,数十人的马帮显得势单力薄,人乏马惊之下,退避视野开阔的井旁,借居农家,养精蓄锐,避祸歇脚。晨曦初露后,整队前行,又是一队英豪……

“哦嚯嚯!”

双手合璧一声大喊,嘶吼响彻山谷,已无回应,茶马古道再无马帮。

时过境迁,古驿道早已被闲置下来,两旁的灌木丛随节令疯长,将古道小心掩藏。采访时正是雨季,有小股水流从其上轻巧流淌过,正在井边洗衣的71岁阿婆语焉不详地向我们囫囵说着她小时候听长辈们说起过马帮的故事:“马帮很能吃苦,马帮特别厉害,马帮从门前这条古驿道去云南走货。”大约,马帮更详细的故事只有古道大块的青石上刀斧凿刻的痕迹还记录着吧。

资料显示,奢香摄任贵州宣慰使时,开辟龙场(今修文)、六广、谷里、水西(今黔西)、奢香、金鸡、阁雅、归化、毕节等九驿,故名龙场九驿,迄今尚存一些路段和桥梁,大路村古驿道就是其中保存较为完好的一段。

茶马古道曾作为中国西南民族经济文化交流的走廊,蕴藏着开发不尽的文化遗产。

大路村79岁的李寿青老人介绍,326国道没修之前,茶马古道是从毕节到昭通马帮和盐商的主要通道,那时大路村里只有几户人家,但从古驿道经过的马帮商人络绎不绝。红军长征时也从古驿道经过。几十年前,村里放牲口也还从古驿道上来往。这条几百年前修的古道可谓惠泽了好几代人。

如今,经过600多年的风雨,古驿道已变得斑驳、残断,昔日繁荣的马帮业已远去,但大路村人承袭了马帮商旅精神,在家辛勤劳作或是远走他乡务工挣钱,只为建设一个更好的家园,让茶马古道再次焕发出勃勃生机。

绕过山脚,大路村一幢幢青瓦白墙外围篱笆的小院掩映在一片绿色之中。再往前去,走到村子中,家家户户矮小的篱笆院墙错落有致地围成一道风景线,村子中央的小广场凉亭内三三两两地闲坐着话家常的老少。阳光正好,夏风微凉,妇女们纳着鞋底,穿针引线间不忘将日常琐碎摆谈得声色动人。

村民费圆娣说,“前年政府给村里修了300多个小水窖,家家都有,这两天工程队的又来修滤水池了,听说要修120多个。”

袁明凤问,“滤水池做什么用?”

费圆娣答,“听说是滤过水以后人就可以直接喝了。”

……

袁明凤说,“陈昌国家去年得的两头扶贫牛生了小牛儿,前几天拉去市场卖了,赚了7000多。”

费圆娣:“这家人太享福了,原来房子都租了住,危房项目下来,房子修好了,还买牛来养,一家人慢慢发展起来了。”

你来我往的对话间,尽是日子的香甜。

走在村子里,通组路四通八达,硬化过的院坝干净整齐,生态小广场上盆景树和绿草皮移步成景。

毕威高速穿村而过,与历经风雨的茶马古道遥遥相对。大路村,这个306户,1300多人的村庄,正迎来蓬勃的发展机遇。

村主任舒成学介绍说,全村2014年3月政府分发了148头扶贫能繁母牛,加上村里人自己添买的,每年每户能产生将近万元的收益。加之近年来基础设施的逐步完善和产业结构的不断调整,老百姓的生活越来越好了。

村支书施辉友说,“村里基础条件彻底改变之后,村民干事的劲头更足了,个个都卯足了劲的想办法发家致富。”

如今,茶马古道马帮故事已远去,属于大路村的小康建设故事正徐徐开启。