“非遗”项目成经济发展新引擎

作者:夏超 时间:2018-01-25 阅读:330

“非遗”项目成经济发展新引擎

——兔街镇星升村省级“非遗”项目擀毡工艺走上产业复兴路

记者 夏超

擀毡制品

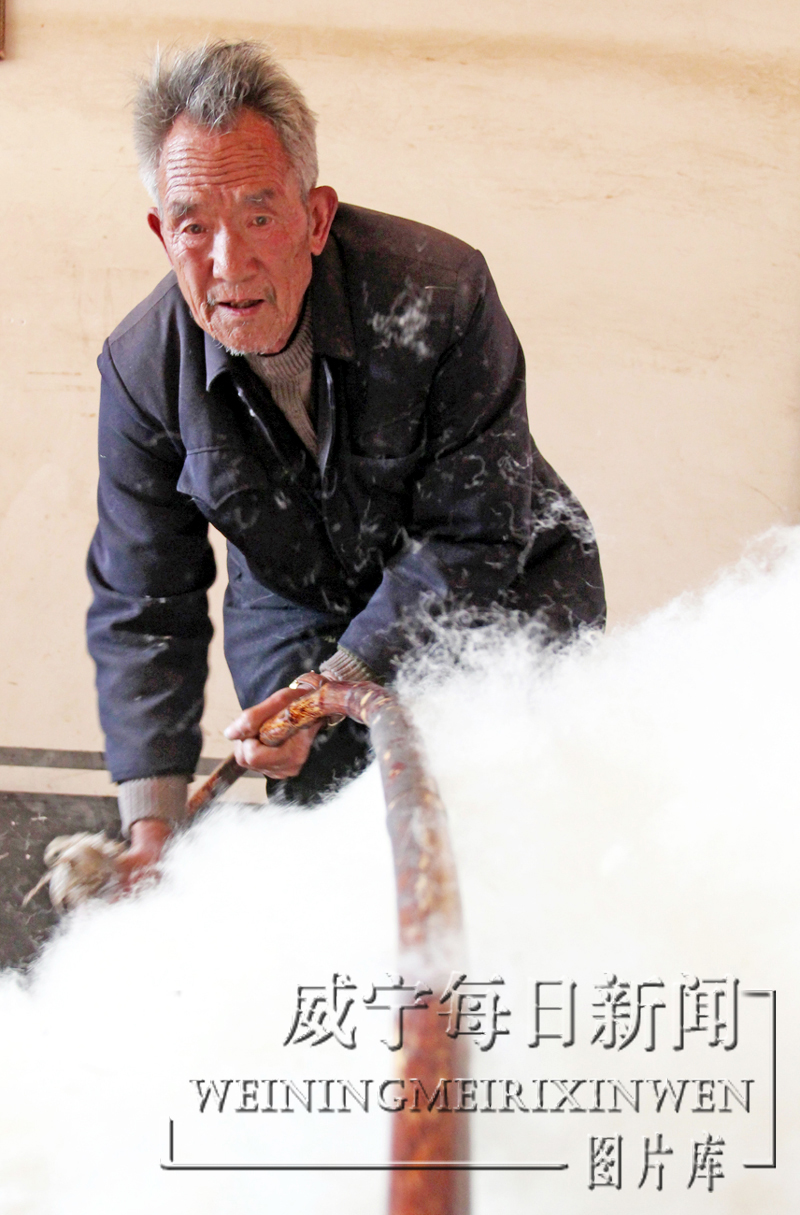

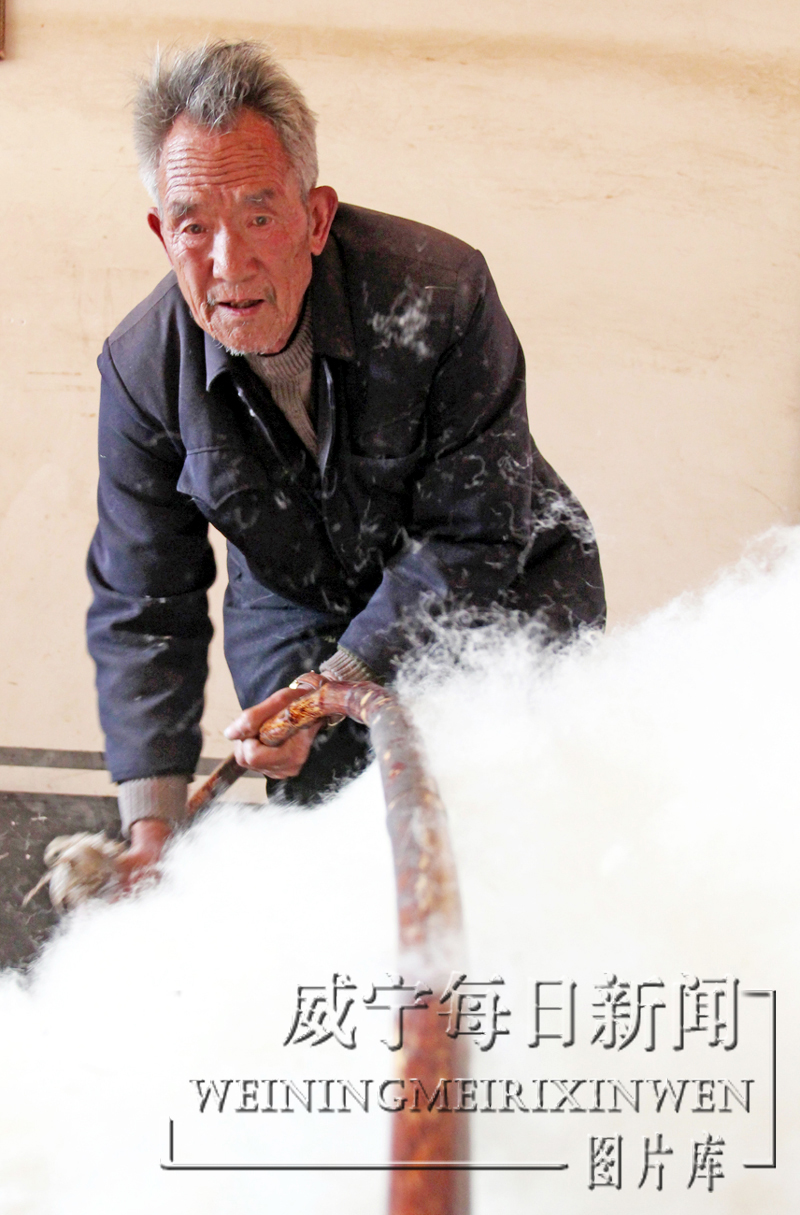

李兴文在演示擀毡工序

擀毡制品

李兴文在演示擀毡工序

一直以来,让“非遗”项目——擀毡工艺重现历史辉煌,创造经济价值是擀毡手艺人最大的期盼和梦想。

近年来,兔街镇的擀毡工艺作为省级“非遗”项目,通过文化产业扶持资金的支持,重新焕发生机,在复兴的路上即将成为带动一方群众脱贫致富的新型产业。

〉〉〉兔街擀毡工艺的起源

“白天放牧跟羊走,夜晚归宿在山间。风吹马尾千条线,雨打羊毛一片毡。”这是兔街镇擀毡人李发辉对擀毡工艺的作用最简明的记述。

擀毡工艺在威宁大地上曾经兴盛一时。据明代《洪武实录》记载,“乌撒岁输毡衫1500领。”

威宁有南方最大的天然草场,自古便是牲畜的重要产地,其中绵羊占到畜牧业的很大比重。

兴旺的畜牧业和丰富的羊毛资源,加上威宁高原牧区气候凉冷,湿气寒重的特点,让擀毡匠人有了得天独厚的生存生活环境,擀毡工艺在此获得了广阔的发展空间。

据星升村擀毡匠人李兴文讲述,擀毡技艺是西汉时期的苏武创造的,与一个羊毛“晨起成衣”的故事有关。

西汉武帝时期,苏武出使匈奴,后被匈奴单于扣留迁到北海(今贝加尔湖畔)孤身放羊十九年。在苦寒的北方环境放牧,唯有靠拣拾来的羊毛驱寒度日。在一个飘着毛雨的晚上,苏武把羊毛放在身上,晨起时发现,伏在身上的羊毛竟变得扁平如衣,晒干后就成了毡子的样子,可以披在身上取暖,可以当做垫子睡觉,可以御寒挡雨。

在十九年的牧羊生涯中,经过不断的加工改良和演变,苏武最终掌握了擀毡技术,毡子也由此成了苏武的随身物件。后来苏武归汉,这门技艺也随他来到中原,培养出一批擀毡的能工巧匠,这门手艺后来在“蔡家人”(贵州境内特有的一支少数民族,属未定民族)手中发扬光大并世代传承。

〉〉〉探访兔街擀毡工艺“非遗”传承家庭

李发辉是兔街镇擀毡工艺的省级“非遗”项目传承人,但据其介绍,在周边一带的擀毡匠人中,技艺最精湛的是他的父亲李兴文。李兴文已经82岁高龄,至今仍然在从事擀毡工艺。

据了解,在雪山、龙街、兔街、大街等地都有从事擀毡的人,但数李兴文的名气最大。李兴文的工艺一流、质量精良,口碑好,擀出的羊毛毡子柔软、舒适、匀净,不但做工精美、图案丰富,纯羊毛全手工制作,防潮保暖。

“李兴文是天生的匠人,不仅是擀毡工艺的完整继承人,还是本土一带远近闻名的石匠和铁匠。”村民们这样说。

据李兴文介绍,擀毡是李家的祖传工艺,世代传承擀毡工艺已有上千年历史。

聊起擀毡工艺,各种毡子的分类,其中的制作工序和制作过程,82岁的李兴文更是滔滔不绝,演示擀毡工艺制作程序的时候显得轻车熟路,信手拈来。

李兴文介绍,在物质困乏的年代,羊毛毡很受百姓欢迎,尤其是在高寒的凉山畜牧地带,牧人家家必备。

上千年来,擀毡艺人们靠着这门手艺过着温饱不愁的充裕生活,擀毡工艺一直兴旺不衰。

擀毡工艺“只传本族,传男不传女”,直至改革开放前夕,生活在威宁土地上的擀毡艺人数量始终保持千人以上。

会擀毡工艺不仅让寻常百姓称羡,艺人们也引以为豪。

改革开放之后,威宁群众生活条件和生活方式发生了极大变化,经济收入来源变得日益多元和生活节奏的加快,尽管威宁仍然是南方畜牧产业大县,但是牧人数量逐渐减少,毡子在百姓中的使用价值和数量急剧减小。

讲究慢工出细活,完全靠纯手工制作且工艺复杂的擀毡工艺在经济大潮的冲击下逐渐衰落。老一辈擀毡艺人慢慢老去,青壮年艺人转行做了其他营生,擀毡匠人越来越少,加速了擀毡工艺的没落。

毡子在悄然退出人们的生活。渐至后来,在兔街一带,真正在坚守和传承擀毡工艺的只剩李兴文一家。

李兴文自称是“蔡家人”,为春秋战国时期的蔡国人,蔡国灭亡后,族人便开始迁徙,李家祖先作为其中的一部流落到贵州毕节一带,擀毡技术也随身附带而来。

擀毡工艺成了“蔡家人”开启身世来源和血脉延续印记之门的“钥匙”,上千年来在历史长河中长久传承。

〉〉〉在保护传承中创新出产业发展路

在社会经济大发展大繁荣的时代,传承上千年的擀毡传统工艺在强大的工业浪潮中顽强生存下来,足见其工艺自有独特的魅力。

羊毛擀毡需要三样工具:竹帘、弓、板子;擀毡主要经过三道工序:弹、铺、蹬。

当竹帘子在地上铺展开,放上羊毛,梆梆的弓弦声响起,紧裹成团的羊毛逐渐变得越来越软,越来越白,过不多时便在帘子上上下飞舞,在竹帘上平铺开来。接下来的程序便是“铺”……

李新文介绍,在整个工艺流程中,“铺”这道程序至关重要,涉及毡品的薄厚形状。很多人做了几十年的毡工,始终没有得到一个合格毡匠的称谓,问题就出在不能很好地把握“铺”的这一关,以致弄出来的东西变形、走样。

技艺熟练如李兴文,擀出一件毡子也需要两三天时间才能完成。李兴文介绍,擀毡工序细分下来有四五十道,工序要求细腻,每一道都必须细致把握,精确到位。看似简单的手艺,真正做起来十分复杂,其中的形状塑造、制作工艺很难把握,师傅无法传授,全靠个人用心感悟体会。

擀毡工艺在威宁具有悠久的历史,作为一种地方文化载体和民间技艺,是中华文明乃至世界文明延续的一份子。擀毡作为原生态的非编织性手工工艺,是一种地方性的非物质文化遗产和民间智慧结晶。

〉〉〉“文产扶贫”助擀毡工艺焕发生机

〉〉〉“文产扶贫”助擀毡工艺焕发生机

“我们的擀毡产业基地初期可以提供30人的就业岗位,带动周边20户以上群众致富。”在兔街镇,擀毡工艺“非遗”项目传承人李发辉正在为他擀毡事业的新未来积极规划。

作为人类历史记载中最古老的非编织性织品之一,毡子具有遮风挡雨、防潮防寒保暖的功能,在中国工艺史上传承和延续了上千年。目前,擀毡工艺品在威宁的销售市场上供不应求,县外也有大量人员定制和购买,具有很好的市场前景。

为让擀毡这一古老的民间工艺得到有效传承和复兴,当地党委政府通过积极申报和争取,前后共获得75万元文化产业扶持资金,目前已成立合作社,建设厂房进行产业化生产经营。

目前,兔街镇占地400平方米的擀毡工艺标准化厂房建设主体工程已完工,预计今年8月份建成后投入生产,另外还修建了50平方米彩钢大棚1个。

合作社投入生产后,以“三变”模式运营,预计一年能生产工艺品2000件左右,每件均价在700元以上,除去成本等费用,每年至少能盈利100万元。按传承人家庭占70%、入股农户占20%、村集体占10%的比例分红,每年可分别盈利71.4万元、20.4万元和10.2万元。擀毡工艺将成为带动一方群众脱贫致富的产业新引擎。

成立合作社,建设标准化厂房,引导擀毡工艺从家庭作坊式散户生产经营向厂房规模化集中生产销售转变,打造工艺品牌,不仅改善了群众人居环境和生产环境,改变了原来擀毡时羊毛漫天飞、废弃物散乱堆放的脏乱差局面,还壮大了擀毡队伍,为威宁在旅游开发、经济发展中增添了亮色。