情系三农谱华章 苦荞丰收百姓富

作者:刘军林 时间:2020-11-13 阅读:208

情系三农谱华章 苦荞丰收百姓富

——贵州省级科技特派员卢扬助力威宁苦荞产业发展

通讯员 刘军林

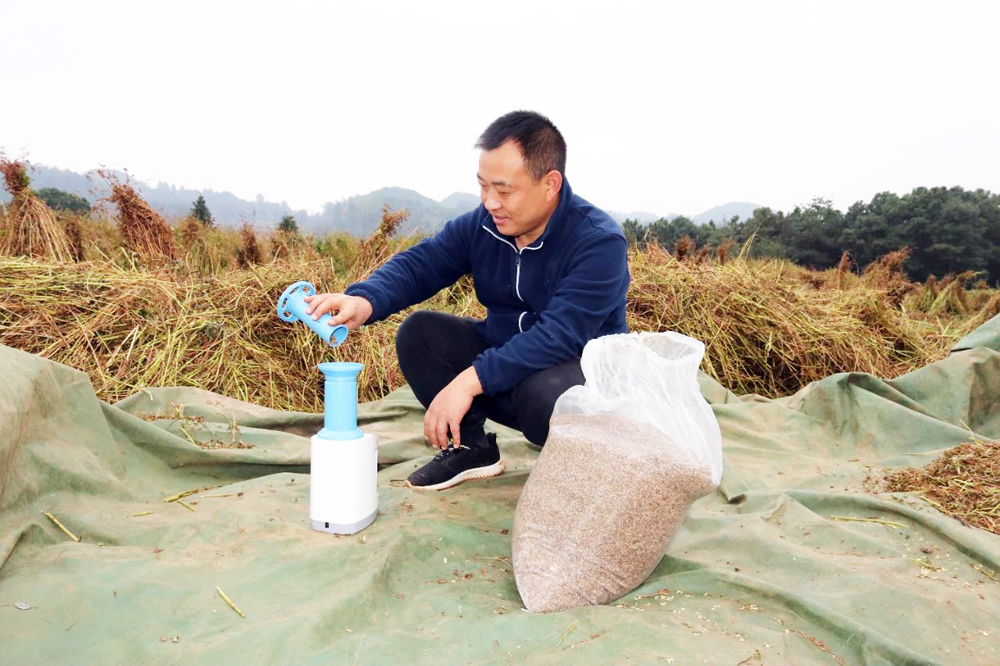

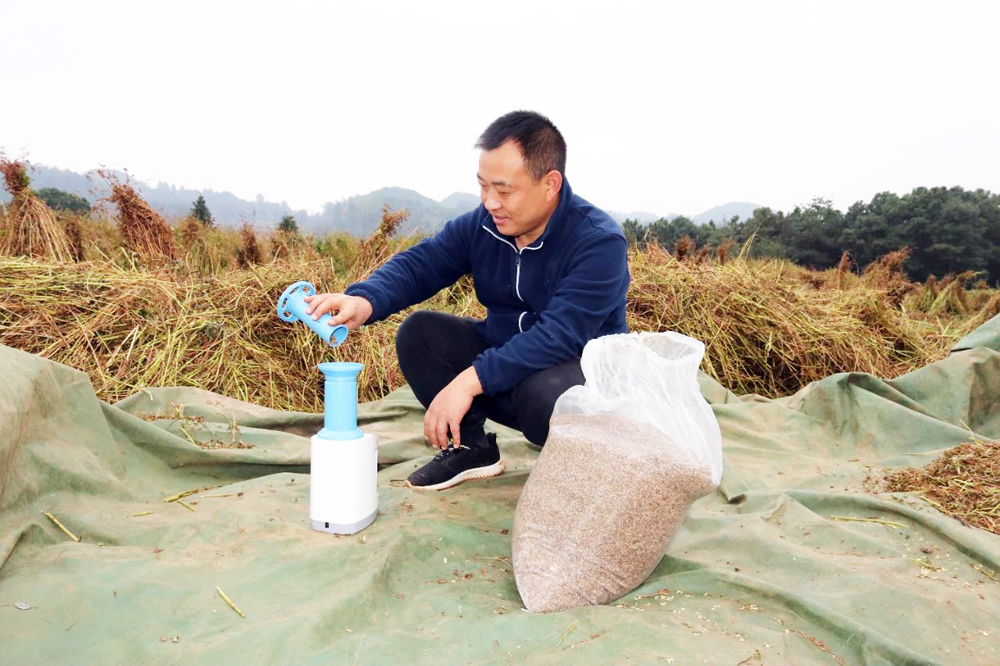

卢扬深入荞麦基地检测苦荞水分含量

卢扬深入荞麦基地检测苦荞水分含量

在威宁的田间地头,活跃着这样的一群人,他们面朝黄土,不畏严寒酷暑,他们衣着朴实,被农民群众围在中间,他们一边亲身示范手把手教授,一边讲述农业栽培和科技知识,对农民群众的提问耐心讲解,他们就是行走在田间地头帮助老百姓脱贫致富的“科技特派员”。

今年39岁的卢扬是他们中的一员。卢扬是贵州省农业科学院生物技术研究所副研究员、贵州省特色杂粮产业技术体系黔西北综合试验站站长、贵州省科技特派员。

五年来,他一直在威宁这片热土上兢兢业业,跑遍了板底乡、双龙镇、雪山镇等苦荞主产乡镇,为将传统小杂粮做成富民产业忙碌奔波。

深入调研 摸清产业技术需求

做“接地气”的科技特派员是卢扬对自己的要求,他觉得要“接地气”,首先要了解当地政府、企业及农户的技术需求,才能因地制宜,提供对口帮扶,大家才能“心往一处想,劲往一外使”。

自担任科技特派员以来,卢扬吃住在农村,劳动在农村,科研在农村。通过调查走访,卢扬发现威宁苦荞种植历史悠久,是全国传统优势产区,但由于受传统小杂粮思维影响,生产方式落后,生产水平不高,种植效益低,加工转化能力不足等问题突出,导致农户种植积极性不高、企业发展缓慢、社会关注度不够,产业化水平严重落后于马铃薯等产业。如何加快科技成果转化,促进威宁苦荞产业高质量发展,成为亟需解决的问题。

针对威宁苦荞产业的实际情况,卢扬认真分析问题,积极研究对策,农户们在他的指引下,逐渐清晰了要实现苦荞生产增收增效,必须有科学的栽培技术作支撑的发展思路。为解决威宁苦荞的丰产和稳产问题,卢扬从2014年开始编制了苦荞栽培种植的技术手册,并与农户一起开始田间地头的实践探索,多次深入一线培训指导。

争取资金扶持 提升产业化水平

面对威宁苦荞产业规模小、企业投入不足等问题,卢扬积极向上对接贵州省农业农村厅、贵州省科技厅等有关部门,帮助企业获得省科技计划项目4项、省农业优质粮油专项6项,累计争取扶持资金500多万元,显著提升了产业科技水平。

2015年威宁引进首台播种机和收获机,实现了生产方式转变;2017年新增了苦荞饭自动烘干线,实现了产能提升;2019年建立千亩连片苦荞绿色原料基地,实现原料品质的优化;2020年新增苦荞米生产线,实现了产品的多元化。

开展品种鉴选 促进品种结构优化

新品种引进及试验示范是苦荞产业发展、品质提升和效益提高的有效突破口。为此,卢扬在威宁积极开展品种鉴选,筛选出适合威宁县内本地种植的优良苦荞品种,促进苦荞品种更新换代,加快农业科研成果转化,有效防止品种多乱杂现象,减少农户因选种不当造成损失,促进苦荞产业健康发展,实现农业增效、农民增收。

卢扬担任科技特派员五年来,累计引进新品种70多个,在双龙镇、草海镇、板底乡等建立鉴选基地,根据高产、高芦丁、抗倒伏、早熟等性状为选育目标,鉴选出了黔苦5号、黔苦7号、黔苦8号等优势品种。当老百姓遇到卢扬时,总是会问:“卢老师,可以给我一些苦荞种子吗?你们的品种比我们家的好,不倒伏,产量高。”

只有精益求精,方能更好前进。如今,为加快优势品种的推广,卢扬在威宁一方面开展良种繁育,满足产业用种需求;另一方面开展多点示范,让农户现场了解新品种的比较优势。

集成创新 助力农业产业结构调整

据卢扬调研发现,传统苦荞种植不符合农民增收的需求,导致了威宁苦荞生产面积大幅减少。卢扬认为,苦荞生长期短,可以充分利用马铃薯等作物收获后秋季光温水土条件,复种一季秋苦荞,改一年一熟为一年两熟,化解了与其它高产高效益作物的争地矛盾,既提高了单位面积产出,又稳定了苦荞生产和供应。为此,卢扬在威宁开展了适时播种、品种对比、合理密植等多项试验,集成了马铃薯复种苦荞生产技术,为威宁发展秋季苦荞种植提供了技术支撑。

一分耕耘一分收获,卢扬始终用“接地气”来要求自己,也用“接地气”服务帮扶对象,助力“三农”发展,在苦荞种植户心中,科技特派员卢扬不仅是技术专家,也是了解他们需求的“心上人”。

如今,卢扬通过各种形式的科技服务,大幅提高了农民群众的科技素质,增强农业竞争力,促进了农民增收。他也被广大群众视为知心朋友、生产实践中的老师、致富路上的科技“财神”。