元代乌撒土官考

作者:马勋建 时间:2022-10-12 阅读:1925

威宁,清康熙五年(公元1666年)前称乌撒。蒙古宪宗三年(公元1254年),忽必烈率军攻下大理。第二年秋,大将兀良合台攻占押赤城(今昆明),大理国灭亡。荡平云南后,蒙古军转向东北,欲借道乌撒乌蒙包抄南宋,多次派使臣招谕未果。大兵压境之下,乌撒于至元十年(公元1273年)降附。自此,乌撒进入“大元”版图,蒙元王朝将乌撒地域作为控制云南的重要通道,超过了以往任何朝代。明洪武十四年(公元1381年),明军进入乌撒,终结了蒙元在乌撒地区的统治。蒙元统治乌撒,前后历时108年,本文所指的元代即此。“土司制度在元代兴起,是历史的一大进步,它对于由分散走向统一,对于多民族国家的发展以及边疆的开发、边防的巩固,都具有深远的历史意义。”[1]地方史是国史的重要组成部分,梳理、考证元代乌撒土官人物事迹,是研究川滇黔毗邻地区地方史、民族史的重要内容之一。

一、元代乌撒土官来源

《史记·西南夷列传》记载:“西自同师以东,北至楪榆,名为越嶲、昆明,皆编发,随畜迁徙,毋常处,毋君长,地方可数千里。”这些大大小小的部落,随牛羊到处迁徙,没有固定的居住之地。魏晋南北朝时期,中原战乱频繁,朝代屡屡更换。西南的这些部族逐渐发展,以笃慕家族为代表的彝族先民逐渐占据了西南的广大地区。先是,笃慕有六子,依次为慕雅苦、慕雅切、慕雅克、慕雅卧、慕克克、慕齐齐,他们向不同方向迁徙,分占地盘,形成了众多支系。这就是“彝族六祖”[2]分支的大概情况。到慕克克的23代孙默遮乌撒(《大定府志》写作“物叔”,约唐代初期人)任部落首领的时候,“巴的兀姑之部长为他蛮所逼,而南徙于存汭之东”[3],默遮乌撒率领族人乘机占领了巴底甸(今威宁县城附近);至慕克克的31代孙阿鲁濮诺(地方史志多写作“折弩”,约宋代初期人)任部落首领时,征服周边其他部族,扩大自己的地盘,控制了今威宁、赫章大部分地区。并且,折弩还选择初入巴底甸时的远祖名“乌撒”作为部族称号。在乌撒部发展壮大的时候,同为“彝族六祖”之后的其他部落也发展起来,在乌撒周边就有阿头、易溪、易娘、乌蒙、必畔、芒布、阿晟等部。乌撒部到了折弩九世孙德朴执政的时候,由于德朴自身能力原因,乌撒部的势力空前跌落,领地被占,王位丢失。其子勒为弃婴,由旧部收养,长大后智勇双全,取得父亲旧臣部下支持,召集人马反击周边各部,在争战中,乌撒部所向皆披靡,出征四十七次,打赢四十三仗[4],恢复折弩时期开辟的领地。“乌撒与乌蒙、必畔的统治家族,各为一支,相互争夺,在蒙古兵到云南时,以乌撒势力最强大。”[5]

乌撒部位于中原王朝与南诏、大理之间的缓冲地带,远离外部战争,唐宋时期得到快速发展,逐渐形成稳定的社会阶层,“官常为主,民常为仆,故其视土官休戚相关,直如发乎天性而无可解免者……流官号令,不如头目之传呼也”[6],各阶层之间具有较强的管理和服从意识。由于民众的心理排斥,语言“三译四译乃与华通”[7],与中原王朝所派流官交际阻隔,蒙元统治者降服乌撒后,不得不依靠乌撒首领督促民众完成徭役和赋税,土官在这种背景下产生。

二、《大定府志》《乌撒简史》有关元代乌撒土官记载及存在问题

1.有关乌撒土官记载最详细的史料,首数《大定府志》,其依据源于《元史》《明一统志》《蜀中广记》等史料,本文元代以前事迹皆从之。但从元代开始,对照《乌撒简史》中的土官传承世系阅读,笔者发现不少问题,《大定府志》中自“勒”依靠慕魁特置、阿迂阿祖二人收复先祖折努开创的基业后,紧接着“元宪宗征大理,屡招不降,世祖至元十年始附。十三年,立乌撒招讨司。十五年改为总管府。二十一年改军民宣抚司。二十四年,置乌撒乌蒙宣慰司于其地”的叙述,容易让后人误会。《贵州土司史》就依其叙述,认为“勒”是元代乌撒最早的土官,一直到至元二十四年设立乌撒乌蒙宣慰司,“勒”仍任宣慰使[8]。“勒卒,古袭;古卒,卜格袭;卜格卒,陂地袭”,至此经历了三代土官,《大定府志》并未强调这些土官是父子相继,读至此还发现不了什么问题。“蛇节之乱……盖古、卜格、陂地之世也;陂地卒,库袭,库,一曰余”,紧接着叙述文宗至顺元年禄余反元之事。“余卒,苺袭;苺卒,襮轮袭;襮轮卒,备袭;备卒,哲袭,一曰那者哲老,其妻实卜摄事,元末,加行省右丞”。终元一代,《大定府志》记载自“勒”至“哲”共九代土官。《乌撒简史》将乌撒土官的父子连名世系与大定府志一一对应,说明这些土官是父子相继,在一百零八年中历经九代人,平均每十二年发展一代;即使“勒”为极长寿之人,元初已老算作前朝之人扣除一代,也是十三点五年一代。按《乌撒简史》中的父子连名世系,《大定府志》遗漏了两代;如果再加上遗漏的两代,一百零八年中经历了十一代土官,不符合历史常识。

2.《元史》中有准确记载的乌撒土官宣慰使有两位,一是普利,大德五年(公元1301年)跟随水东土官宋隆济、水西土官奢节起义;二是禄余,至顺元年(公元1330年)跟随伯忽、秃坚内乱,内乱平定后,禄余继续反元。根据《乌撒简史》与《大定府志》中的人物对应,普利即陂地(举足濮兜)、禄余即库(濮兜那苦),他们是父子关系,活动的年代相差30年,符合一般情况。但往后看,至明洪武十四年(公元1381年)蒙元在乌撒的统治结束时,最后一任土官诺哲(鲁迂诺直)是禄余的四世孙,其世系为禄余(濮兜那苦)、苺(那苦阿姆)、襮轮(阿姆朴娄)、备(朴娄鲁迂)、哲(鲁迂诺直),时间相差五十一年,土官历经五代,且最后一任诺哲(实卜之夫)元末明初已老,这是绝对不可能的。

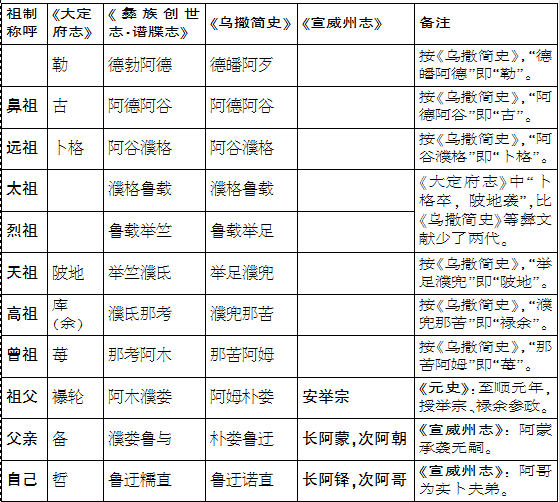

3.为了一探究竟,笔者将《大定府志》和《乌撒简史》进行比对的同时,还参照了《彝族创世志·谱牒志2》《宣威州志》等文献,整理出《元代及更早时期乌撒、沾益土官(君长)姓名文献记载对应表》:

从表中可以看出,用《大定府志》对照《乌撒简史》中的父子连名传承,一百零八年中,乌撒的土官有十一人。正史中特别是禄余(濮兜那苦)反元活动时间在至顺元年(公元1330年)以后,在战争中不幸中箭依然成功逃脱、治愈复出等情况,说明当时禄余青春鼎盛,年富力强;明洪武十四年(公元1381年)诺哲(鲁迂诺直)已老,其妻实卜摄政;就算保守估计洪武十四年诺哲六十岁,禄余反元时也有十来岁。可见,禄余绝对不是诺哲的高祖。

三、元代乌撒土官代数匡谬

问题发现了,错误还得纠正。《乌撒简史》在利用《大定府志》将彝文父子连名与汉文献进行对应的同时,并未完全认同《大定府志》,在卜格和陂地之间插入了濮格鲁载和鲁载举足两代,将元代土官从鲁载举足开始算起,至鲁迂诺直共七代;其从鲁载举足开始计算的依据,大概是禄余到四川行省“乞降”时的陈述:“自父祖世为乌撒土官宣慰使”[9],按《乌撒简史》,禄余的祖父是鲁载举足。《乌撒简史》在《大定府志》的基础上减少了乌撒土官父子传承的代数,但忽视了禄余的壮年与诺哲的老年之间仅仅相差五十余年却有四代人的问题。

要证实乌撒土官代数,把汉史中的禄余与彝文献中的土官世系精准对应至为关键。

1.《元史·文宗本纪》记载,至顺元年三月辛未,“录讨云南秃坚、伯忽之功,云南宣慰使土官举宗、禄余并遥授云南行省参知政事,余赐赍有差。”可知举宗、禄余生活在同一时代。

2.《宣威州志》记载,“安举宗随元出征云南有功,授怀远将军职,二世阿蒙承袭无嗣,三世阿朝系举宗次子,征粤西有功,改授行省参政;长男阿铎未袭职身故,次男阿哥承袭。明洪武初随征大理,授沾益土州。又按滇志载,元时安举宗为曲靖宣慰使,其后有禄哲,明初平南,哲妻实卜与夫弟阿哥归顺,卜授乌撒土知府,阿哥授沾益土知州,是土知州始于阿哥,而其始祖则安举宗也。”[10]从文中看出,安举宗有二子:长阿蒙,次阿朝;阿蒙承袭无嗣,阿朝有二子:长阿铎,次阿哥,阿哥为实卜夫弟。根据《威宁彝族词典》,阿哥从乌撒过继至沾益任土知州。

3.天启《滇志》记载:“沾益州土官安举宗,在元为曲靖宣慰使,其后有禄哲,大兵平南,哲妻实卜与夫弟阿哥归附,卜授乌撒府知府,哥授沾益州土知州。《志草》作阿索。”[11]从中可知阿哥又名阿索,把乌撒禄哲(诺哲)记作沾益举宗之后,可见乌撒沾益自古为至亲,“此绝彼继”[12]的时间还要前移。

4.《明太祖实录》记载,洪武十六年九月,“云南沾益州土官安索叔安磁等贡马及罗罗刀甲、毡衫、虎皮”,证实土官安索(阿索)即实卜夫弟阿哥;过继给举宗次子安磁(阿朝),继任土知州一职。

至此,乌撒诺哲与沾益阿哥为兄弟,安举宗为其爷爷辈已经很清楚了。《元史·文宗本纪》记载元朝廷同时授沾益举宗、乌撒禄余为行省参政;再看《元代及更早时期乌撒、沾益土官(君长)姓名文献记载对应表》中的世系,鲁迂诺直的父亲朴娄鲁迂:鲁迂—禄余,“彝语无阳声,故译音阴阳声往往不分”[13],疑鲁迂、禄余即一人;举宗与禄余生活在同一时代,但举宗比禄余长一辈,资格老一些,故朝廷封官排名举宗在前,禄余在后。再看朴娄鲁迂的父亲阿姆朴娄:朴娄—普利,彝语谐音与汉文差异较小,两代人名字完全对应,这已不是巧合那么简单了。还有诸多旁证:元史中普利跟随水东水西起义在公元1300年,比禄余反元早三十年,也就是一代人的年龄差距。另外,禄余反元失败后,不愿面对云南行省,跑到四川行省申诉:“自父祖世为乌撒土官宣慰使,佩虎符,素无异心。曩为伯忽诱胁。比闻朝廷招谕,而期限已过,乞再降。”从其陈述中得知,朝廷赐佩虎符,自其祖父开始;乌撒附元时间在普利起义前二十七年即公元1273年,同样是一代人的年龄差距。对应《乌撒简史》中的土官世系,朴娄鲁迂的祖父为那苦阿姆,《大定府志》写作“莓”,《彝族创世志·谱牒志2》写作“那考阿木”,下文以“阿木”为其名、记其事。

综上所述,元代乌撒土官有四世:阿木(那苦阿姆)、普利(阿姆朴娄)、禄余(朴娄鲁迂)、诺哲(鲁迂诺直),平均二十七年一代。参照与乌撒相邻的水西情况:方国瑜考证,水西彝族自慕齐齐至安坤,“每代平均有二十三年以上,与一般情况相合”[14]。唐宋一直自由发展的乌撒部,到元代政治经济等方面均发生了重大变革,部族首领由苴摩(君长)降格为土官,被迫应对朝廷安排的各种事项,代际传承时间有所增加,是完全可能的。

四、元代乌撒土官主要事迹

论证了元代乌撒土官为四代,并且准确知其姓名,就方便与历史事迹作对照分析了。同时,这些历史事实与前面所提史料在时间逻辑上也能相互关联,相互印证。

(一)阿木。蒙元大军于宪宗四年(公元1255年)平云南,十八年后即至元十年(公元1273年)乌撒始降附。按蒙元当时惯例,降附之人,官不失位;乌撒部能拖延十八年始降附,原因大概有四:一是蒙元的主要目标是借道攻取南宋,其大军已绕开乌撒入川;二是蒙元攻取云南后,用心经营云南,建立行省,对乌撒及其周边部族以感化招降为主;三是乌撒、乌蒙等毗邻部落高山深箐,易守难攻而富庶不足;四是乌撒部实力不容小觑,强行攻取代价太大。周边战略目标悉数拿下后,乌撒、阿都、乌蒙、芒布等相继降附。至元十三年,立乌撒路,路设答鲁花赤,一般由蒙古人担任,大军压境之下,乌撒阿木比较归顺,未见其“复叛”,在取得信任后,乌撒路“寻改乌撒招讨司”,阿木自此任招讨使,由于东川、乌蒙连连反叛,为稳住乌撒,朝廷屡次提升阿木的政治待遇:十五年为军民总管府,二十一年改为军民宣抚司,二十四年升乌撒乌蒙宣慰司,禄余言“自父祖世为乌撒土官宣慰使,佩虎符”,应该在这一时期。

(二)普利。普利见诸元史,从大德五年(公元1301年)五月水东土官宋隆济起义开始,在乌撒归附元朝二十八年之后,水西、乌撒、乌蒙等彝族土官纷纷起兵反元。《经世大典·招捕总录》记载:“大德五年,左丞刘深奉命征八百媳妇,征顺元递运人马,土官宋隆济、蛇节等拒命作乱,朝廷起湖广、河南、四川三省兵,与田、杨二氏军马会云南省兵收捕,于是乌撒土官宣慰使普利,总管那由,与东川、芒部乘衅俱叛,其接罗罗斯及武定,威楚、曲靖、仁德、普安、临安、广西诸土族,皆以朝廷远征,供输烦劳为辞携贰,反形已具。”乌撒总管那由在此事中表现积极,曾与宋隆济言:“尔兵若破贵州,鸭池(今昆明)之事容易,我将图之”,普利以观望为主,当云南行省令其买马助军征八百媳妇时,其称“军马价不用釟,非金不可,观望不肯买”[15]。普利任土官宣慰使时,另有流官宣慰史僧加奴和阿都台二人,阿都台兼任管军万户。这场起义轰轰烈烈,以二月份最为猛烈,单单记录乌撒兵参与的就有三件:二月六日,“乌撒蛮阿都、普信及乌蒙蛮阿桂、阿察多等,杀掠皇太后及梁王位下人畜”;十一日,阿都一伙继续“劫芒部官吏商旅货财”;十七日,“乌撒蛮犯曲靖沾益州,烧荡坦驿,杀掠。驻兵阙渡桥”。两位流官宣慰使的表现是:二月十一日,“乌撒宣慰使僧家奴逃入中庆”;四月二日,总管那由、土官宣慰使普利“逼乌撒乌蒙宣慰使兼管军万户阿都台弃城去”。时元军的调动和战斗能力尚强,陕西调军二千、云南调军三千、梁王又有兵五千,刘二拔都、刘深、田、杨等兵捕斩“顺元叛蛮”,“也速歹儿与云南兵共进,悉次第讨平之”。为迅速分化瓦解起义者,元朝廷下令:“悔罪来归者,复其官爵;能杀贼酋或擒献者,赏;执迷不悛,剿除。”元将刘国杰从水西一路追捕蛇节至阿加寨(今赫章县城),未提及乌撒军队动向。普利自始以观望为主,大概这种形势下已经降附。《贵州土司史》引《大定府志》,误陂地(举足濮兜)为普利,有“宣慰使陂地后降元,不失官,陂地子禄库,又名禄余。”[16]的记载。

(三)禄余。元代四世土官中,有关禄余事迹的记载最多,后人抄写引用中的混乱也较大:《大定府志》把汉史中的禄余与乌撒土官(君长)父子连名谱对应时拔高三代,前文已述;《昭通史编年》误将“禄余复叛,杀乌撒宣慰使伊鲁”放在至顺三年“降附四川”以后[17];《乌撒简史》将禄余“中箭窜伏”误为“被射身亡”[18],反元战争戛然而止。《贵州通志·前事志》对禄余反元之事作了缜密的论述,本文对时间、地点再行考究,方便读者理解。

禄余反元的年代,在至顺元年(公元1330年),刚好是水东宋隆济、水西蛇节起义,乌撒普利“携贰”三十年后,时间又跨越了一代人。先是天历朝间,云南行省官员内讧,至顺元年初,诸王秃坚、万户伯忽攻占中庆(今昆明)。云南行省为稳住滇东北局势,并借助其力量平叛,“遥授乌蒙土官举宗、禄余,并为云南参政,使助军,禄余不受命,反杀乌撒宣慰司官吏,降于伯忽。”[19]四月壬寅禄余杀乌撒宣慰司官吏,六天后(戊申)即“以蛮兵七百人拒乌撒、顺元界,立关固守”,一守就是半年。当时水西属于八番顺元宣慰司,所谓乌撒、顺元界,就是当时的乌撒水西交界,在今毕节市七星关区境内。十月,元朝廷遣使督促四川、云南行省出兵镇压。十一月,云南行省兵在中庆(昆明)一带战败捕杀伯忽等十余人;四川行省兵分两路,一路由永宁、一路由芒部,陈兵周泥驿(今七星关区杨家湾镇周驿村),自十一月初九至十五,六日十七战,攻下七星关,禄余损兵折将三百余人,败逃金沙江扼守。“跃里贴木儿兼程而进,夺金沙江。”[20]

至顺二年(公元1331年)正月戊寅“败乌撒蛮兵,射中禄余,降其民”[21],禄余肩部受伤后逃脱,潜藏养伤,元朝廷认为事态平息撤军。“六月丙寅,云南出征军悉还,乌撒罗罗蛮复杀戍军黄海潮等,撒家伯又杀良民为乱。命云南行省及行枢密院:‘凡境上诸关戍兵,未可轻撤,宜视缓急以制其变。’秋七月己卯,以云南既平,惟禄余等惧罪窜伏,降诏曲赦之。”[22]此处“降诏曲赦”,因禄余是藏匿状态,盖通过其他人转达。“九月丁亥,禄余复叛,杀乌撒宣慰使伊噜、东川路总管府判官嘉浑迪等二十余人,率兵击罗罗斯,寇顺元路。丁酉,云南行省遣都事诺海、镇抚栾智等奉诏往谕禄余及授以参政制命。至撒家关,禄余拒不受。俄而贼大至,诺海因与力战,贼乃退。及晚,乌撒兵入顺元境,左丞特穆尔布哈御贼,诺海复就阵宣诏招之,遂遇害。特穆尔布哈等敛兵还。”[23]

至顺三年(公元1332年)正月己丑,四川行省言:“去年九月,左丞特穆尔布哈与禄余贼兵战,被创,贼遂侵境。乞调重庆、叙州兵二千五百人往救之。”顺元宣抚司亦言:“贼行营为十六所,乞调兵分道备御。”二月己酉,禄余言于四川行省:“自父祖世为乌撒土官宣慰使,素无异心。囊为布呼诱胁。比闻朝廷招谕,而期限已过,乞再降诏赦,即率四路土官出降。仍乞改属四川省,隶永宁路,冀得休息。”行省以闻,诏中书、枢密、御史诸大巨杂议之。禄余降。

后至元元年(公元1335年)九月丙午,“诏以乌撒乌蒙隶四川行省”[24],这是元朝廷对禄余请隶四川的兑现。

另外,《彝族创世志 谱牒志2》记载:“濮娄鲁斐之世,南方武德本,如鲤鱼戏水,到纪俄格处,濮娄鲁斐,戏弄武德本,追武逃林中,如赶羊渡水,鲁斐与德本,这样弄一场。”[25]“南方武德本”盖指云南行省的军队,禄余凭借乌撒乌蒙地区深山密林与其兜圈子、打游击,战争中有胜有负,文中体现出一定的乐观主义与浪漫色调。“濮勒鲁迂者,权令威荣大,彝族人六祖,思念其美福”[26],展现了禄余统率乌撒乌蒙东川芒部四路土官的场景,以及在当时彝族人民中较高的声望。《昭通志稿》记载:“禄余,乌蒙土官。元文宗至顺元年(公元1330年)赐币帛各一,夏四月,云南王图沁反,伯忽助之,[禄]余率乌蛮接应。”[27]把禄余记作乌蒙土官,可以看出其在乌撒乌蒙等处宣慰司所辖地域中较强的影响力。

(四)诺哲。诺哲的年龄,根据明洪武十四年已老由其妻实卜摄政推算,其父禄余反元时已有十来岁,少有父亲掌权,老有妻子摄政,可算元代乌撒四世土官中坐享太平的一位,关于他的记载很少,只能根据其所处背景知个梗概。尽管乌撒乌蒙从后至元元年(公元1335年)才正式划归四川管辖,但自元至顺三年(公元1332年)至明洪武十四年(公元1381年)五十年间,是乌撒乌蒙地区有史以来发展最快时期,元军打通了乌撒与周边地区联通的大门,修筑了道路,建设了驿站,促进了乌撒乌蒙地区和外部的商贸往来和文化交流。另外,云南入京的大道,已改由曲靖、普安、顺元为主,乌撒乌蒙地区“供输”不再“烦劳”,大大减轻了站民的负担。乌撒乌蒙改隶四川后,仍为宣慰司建制,并且以诺哲为四川行省右丞,非禄余所请降格隶永宁路,政治待遇不变。乌撒乌蒙改隶四川,于四川为边陲,只要完成规定的徭役和赋税,其余事项一般不再过问;于云南而言,已不归其管辖,不再有摊派之权。历史对乌撒诺哲时代记载较少,除了相对敉宁少有记载外,可能还有明初战乱被毁等原因。这一时期,《贵州通志·前事志》收录与乌撒有关史事,只有至正十二年(公元1352年)、十三年调遣乌撒兵参与平乱一事:“贼犯荆门、安陆,达实巴图尔辄引兵败之。寻诏益兵,以乌撒乌蒙都元帅青图布哈听其调发。”“左迁平章政事耀珠为淮西元帅,并给乌撒军,进讨蕲、黄,是年又以乌撒兵从达实巴图尔讨荆门贼。”[28]

明清史料对诺哲的直接记载,主要有《蜀中广记》《滇志》《大定府志》等,《滇志》有关内容前文已述。《蜀中广记》:“元末四川分省右丞那者以其地来归,于是乌撒军民府以那者知府事,隶云南布政司”。《大定府志》:元末“哲袭,一曰那者。哲老,妻实ト摄府事,元末加行省右丞”;明洪武十七年十月,“乌撒知府实卜贡马,赐绮、钞。是时,哲已先卒,逾年,实卜又卒,子能袭。”

五、结语

官员是国家政策的执行者,对地方发展具有重要的推动作用。职官事迹是地方史的重要组成部分。威宁史上官员姓名准确可考,是从元代开始的。元代统治者征服云南后,乌撒地区是最重要的官道所经地之一,为了维护道路和供应驿站给养,不得不依赖当地首领发配民夫,催缴赋税,维护国家机器运转,这就形成了土官。他们在威宁历史中扮演了重要角色,由于年代久远和历史记载少等诸多原因,元代乌撒土官姓名模糊,代数不准,事迹错乱。本文通过汉文献和彝文献对照等方式,将人物、时间、事件进行对应,在现有研究的基础上进行论证,指出元朝廷任命的乌撒土官有四代,姓名依次为阿木、普利、禄余和诺哲,他们具有父亡子继的连贯性,并将历任土官的事迹进行梳理考证,阅读者可知其大概。当然,元代的乌撒,土官之上,还有流官,他们由朝廷选派,监督土官行为,督促土官率领民众完成徭役和赋税。相比之下,乌撒流官人数更多,情况也更为复杂,现有研究还是空白,希望地方历史文化研究者多加关注。

参考文献:

[1]《贵州通史》编委会.贵州通史(第1卷)[M].北京:当代中国出版社,2002:454

[2][4][18]王继超.乌撒简史[M].贵阳:贵州民族出版社,2015:25.49.53

[3](清)黄宅中等撰;贵州省毕节地区方志编纂委员会点校.大定府志[M].北京:中华书局.2000:1283

[5][7][13][14]方国瑜.彝族史稿[M].成都:四川民族出版社,1984:446.436.501.451

[6](清)赵翼,捧花生撰;曹光府,赵丽琰校点.檐曝杂记[M].上海:上海古籍出版社,2012:55

[8][16]田玉隆等.贵州土司史(上下)[M].贵阳:贵州人民出版社,2006:265.266

[9][20][23][24][28]贵州省文史研究馆校勘.贵州通志 前事志[M].贵阳:贵州人民出版社, 1985:479.477.478.480.482

[10](清)朱光鼎.宣威州志:95

[11](明)刘文征撰;古永继校点.滇志[M].昆明:云南教育出版社,1991:978

[12]禄绍康.威宁彝族辞典[M].贵阳:贵州民族出版社,2009:52

[15](元)赵世延撰;周少川,魏训田,谢辉辑校. 经世大典辑校[M].北京:中华书局,2020:352

[17][19][21][22]李正清.昭通史编年[Z].昭通:昭通地区印刷厂(昭内图1996第6号):95.92.94.94

[25][26]贵州省赫章县民族事务委员会,贵州民族学院彝文文献研究所.彝族创世志 谱牒志 2[M].成都:四川民族出版社,1991:297.331

[27]张宽寿主编;《昭通旧志汇编》编辑委员会编.昭通旧志汇编[M].昆明:云南人民出版社,2006:172