微项目学习在小学语文阅读教学中的实践探索

——以四年级下册部编本《乡下人家》为例

威宁自治县第二小学 李冬梅 马 蓉 周艳子 李 梅 李 娇 马丽卡

微项目学习作为一种以任务驱动型为核心的教学模式,本文以部编版小学语文四年级下册《乡下人家》一课为例,探索微项目学习在小学语文阅读教学中的实践案例,旨在通过真实情境中实现问题的解决,促进学生对阅读材料的深度理解和综合能力的整体提升。

一、微项目学习的背景与教学价值

语文阅读是小学语文教学的重要抓手,其聚焦培养学生对语言形式、情感表达与写作技巧的敏感度。而微项目学习主要围绕阅读本身创设真实的生活情境,让学生在情境中感受知识的实用性。两者的结合能给予学生充分的自主空间,学生通过小组合作的方式完成项目任务,培养团队协作精神,并整合多学科知识和技能,培养学生的综合素养。

例如《乡下人家》的教学中,以“如何向城市儿童推荐乡村之美”为任务,通过对比分析、场景再现、手册、视频、戏剧等多样化形式呈现成果,将复杂文本拆解为可操作的子任务,引导学生从“理解课文内容”走向“实际适用操作”,从“被动阅读”转化为“文化探究”和“文化传播”,实现语言运用能力的综合性发展和素养提升。

二、教材分析与微项目设计逻辑

(一)《乡下人家》的文本特质与教学定位。《乡下人家》以清新质朴的语言描绘了乡村生活的独特景致,通过“房前屋后”“春夏秋景”“月夜虫鸣”等场景,展现了人与自然和谐共生的诗意画卷。从语文要素看,本课属于四年级下册第一单元“抓住关键语句,初步体会课文表达的思想感情”的内容,其教学需实现语言建构、审美鉴赏和文化传承三重目标。如品析“攀、耸、觅食”等动词的生动性,积累“天高地阔”“月明人静”等四字词语实现语言构建。感悟文本中“自然质朴”与“人文温情”,通过美学意境的感受实现审美鉴赏,激发对乡土文化的认同并实现这一文化传承。

(二)微项目主题的设计思路。基于文本特点与学习情况分析,设计微项目主题“威宁乡村生活体验官”,核心任务为结合文中的乡村之美“制作家乡《乡村生活推荐手册》,在深入理解课文的同时,实现对家乡的推介”。设计逻辑如下:

一是任务真实性。结合城市化进程中儿童对乡村认知缺失的现实,结合“我的故乡(家乡)”创设“文化传播”的真实需求;

二是学科整合性。融入美术(绘图)、信息技术(图文制作)、归纳总结(提炼乡村文化实质)、口语交际(推介演讲)等跨学科能力;

三是思维进阶性。从“理解课文”到“信息提取”,再到“创意表达”,形成“理解—分析—应用”的螺旋式推进的认知链条。

三、微项目学习的实施步骤与具体运用

(一)第一阶段:情境导入,激活经验(1课时)

创设情境,引发认知冲突。结合威宁融媒发布的作品《我的家乡我记录》以及专题片等,播放城市与乡村对比视频,抛出问题:“如果你要向从未去过乡村的朋友推荐《乡下人家》,你会选择哪些画面?为什么?”

学生初步发言后,教师出示城市儿童的疑问卡:“乡村里有什么?那里的人怎么生活?”引发探究兴趣。

(二)第二阶段:文本研读与深度探究(2课时)

角色代入,发布核心任务。学生化身“乡村生活体验官”,需完成三项任务:

任务1:通过文本细读,破解乡村的“美学密码”;

任务2:通过实践观察,采集乡村的“生活标本”;

任务3:通过成果创作,设计乡村的“文化名片”。

1.子项目一:破解乡村的“美学密码”

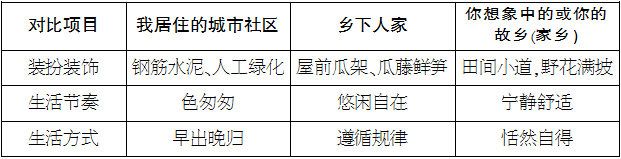

任务1:对比中发现独特。对比城市社区与乡下人家的居住环境,圈画文中“瓜藤攀架”“鲜花轮绽”等场景,完成表格填写:

任务2:关键词句品析。聚焦“率领”“大踏步”等拟人化动词,通过角色扮演(模仿母鸡、雄鸡的动作),激活课堂,体会作者对乡村生活的喜爱之情。

2.子项目二:采集乡村的“生活标本”

任务1:绘制“四季乡村”。梳理文中四季与昼夜的描写(如“春笋探出头”“夏夜纺织娘歌唱”),用时间轴标注乡村生活的动态变化,思考“作者为何说乡下人家‘不论什么时候都有一道独特、迷人的风景’?”

任务2:田野调查延伸。鼓励学生采访家中长辈,收集真实的乡村生活故事(如“走老牛”“小河抓鱼”“雨后踩水坑”等),补充课文未提及的乡村细节。在家长的陪同下到乡村实际体验,更深入的了解课文提及的场景。

3.子项目三:设计乡村的“名片”

任务1:场景再现。小组合作选择“门前晚餐”“月夜虫鸣”等场景,通过绘画、橡皮泥模型或拍摄再现画面,并撰写100字推荐语,要求引用原文关键词并融入个人感受。

任务2:制作《我的家乡推荐手册》。结合课文,设计手册包含地址,有哪些景点、美食、好玩的项目等,尽可能实现图文并茂。

(三)第三阶段:成果展示与反思提升(1课时)

1.“乡村文化推介会”展示评价。各小组通过PPT讲解、手册传阅、情景剧表演等形式展示成果,老师和学生共同对各小组展示的从是否体现乡村核心场景、推荐语是否有吸引力、展示方式是否有创新性进行评价,并给出优化和提升建议。

2.教师总结与价值升华。提炼课文中乡村文化中的“和谐美”与“慢生活”,关联《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》关于“推进乡村文化和旅游深度融合,加强乡村文化遗产保护传承和活化利用”,引导学生思考:“如何保护和传承好乡村文化,实现文化赋能乡村发展?”

3.课后推荐延伸阅读。《少年奔跑在田间》《稻草人》等,构建乡村生活系列阅读体系。

四、教学成效与下一步建议

(一)学生层面。一是阅读深度显著提升:90%的学生能准确提炼文本关键词,并联系生活经验进行赏析;二是综合能力多维发展:部分学生将手册制作延伸为短视频创作,展现了跨学科迁移能力;三是文化认同感增强:课后调查显示,85%的学生表示“更愿意去乡村体验生活”。

(二)教学创新价值方面。一是突破传统“逐段串讲”模式,以任务驱动实现“做中学”;二是打通课堂与生活的壁垒,例如有学生自发组织“阳台(后院)小菜园”种植,实践课文中的“种瓜点豆”场景。

(三)下一步建议。在《乡下人家》的案例中,学生通过真实任务实现了从“读懂一篇”到“联结一类”的跨越。下一步还可以通过主题化微项目群构建,联动其他乡村类课文,设计“寻访诗意乡村”系列任务,开展对比阅读与主题探究。进一步跨学科项目深化,联合科学课开展“乡村生态调查”,结合劳动教育组织“种植体验活动”,实现五育融合等。通过持续探索,微项目学习将成为联通语文课堂与现实生活的重要桥梁,让核心素养在真实情境中生根发芽。

下一篇

下一篇