草海问草

——贵州高原湿地生态修复一线观察(上)

8月26日,在草海国家级自然保护区拍摄的草海湖。岳 刚 摄(影像贵州)

草海迎来今年首批越冬候鸟。岳刚 摄(影像贵州)

夏品华向记者展示种植的水草。

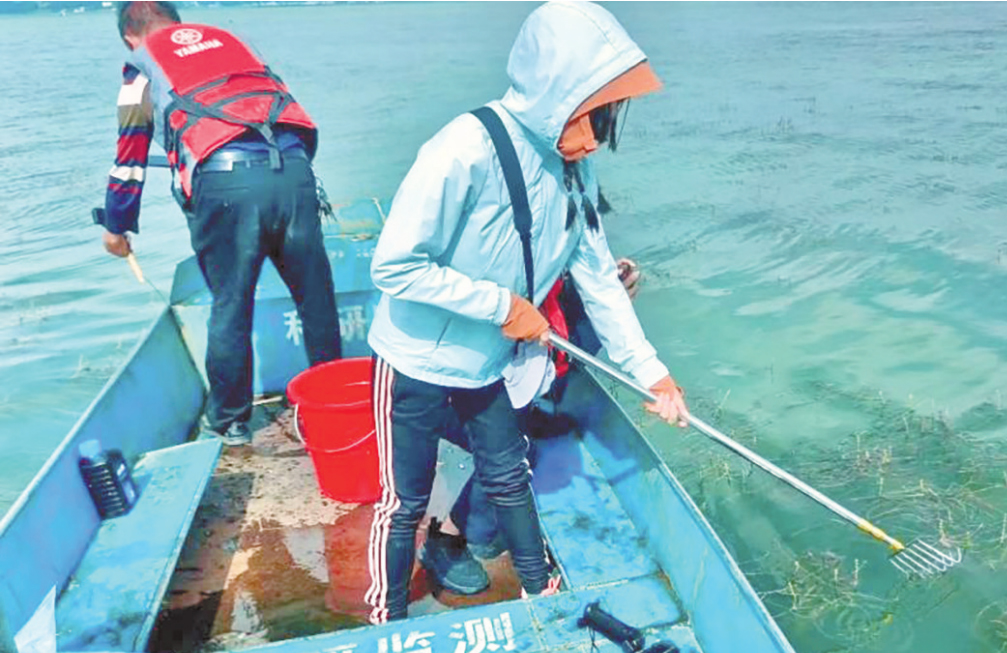

涂声蕾用钉耙捞取水草。

人工修护区域水草已连片生长

11月7日,草海国家级自然保护区景色宜人。 沈光勇 摄(影像贵州)

编者按:俯瞰草海,湖面上一片片蓝绿交织的区域,像一颗被揉碎的蓝宝石,但是很少有人知道,在这颗蓝宝石下面隐藏着大片“水下森林”—几乎消失近5年的水草又回来了。

监测显示,草海沉水植物覆盖度从2021年的9%跃升至2025年的72%,这是高原湿地生态系统向好发展的标志,也是黑颈鹤等越冬候鸟生存的关键保障。

草海国家级自然保护区地处贵州威宁,因水草茂盛而得名,是贵州省面积最大的天然淡水湖泊,素有“中国黑颈鹤之乡”之称。

作为世界级生态地标,草海的水草怎么消失的?又是如何长出来的?这个曾经被中央生态环保督察点名整改的地方,从重点整治到系统治理,从被动应对到主动作为,其生态环境发生了哪些改变?本报记者历时半年先后3次深入草海采访调研,解码草海为了实现“草茂鸟归”所付出的努力。

为何“失草”

三大病因成“毒性梗阻”

贵州日报天眼新闻记者 彭林元

“2021年至2022年期间,可不是这个样子。”江长林回忆说,那个时候湖里几乎没有一根水草。

草海为何一度无草?

江长林是草海国家级自然保护区管理委员会的一名巡护员,也是目前草海唯一的撑船人,对于草海的水草变化,他最有发言权。

今年47岁的江长林,小时候就和父母一同在草海里打鱼。在他童年的印象里,草海水清、草多。

2018年,江长林一家退捕上岸。此后,他渐渐发现了异样——草越来越少,水越来越浑。

“草鱼的食量大,苦草、眼子菜等水草消失最快,鲤鱼、鲫鱼、小龙虾等也影响水草生长,它们甚至会啃食长在岸边的水葱嫩芽。” 水草少了,湖水浊了,江长林觉得这和鱼多了有关。

那么,鱼是怎么多起来的呢?2019年实施全面禁捕后,草海里的鱼类数量激增。

2020年7月,草海保护区管理委员会监测发现,草海出现总面积为3.7平方公里的沉水植物空白区域。2021年,草海挺水植物、沉水植物大面积消亡,沉水植物平均盖度只有9%。

贵州师范大学专家团队2021年监测数据显示,水域面积约25平方公里的草海里,有15种鱼类约1.2亿条。

贵州省林科院院长冉景丞表示,鱼类数量陡增而得不到及时调控是主要原因,水位过高失去水文节律也是原因之一。一方面水草被直接消耗掉,另一方面,水生植物生长需要足够的阳光,本来水浑就阻碍了阳光到达水底,持续过高水位导致植物光照不足,水草缺少光合作用自然会死亡。

“以前草海下游有一座拦水坝,导致草海水位整体上升。”草海保护区管委会监测科科长王汝斌说,水位长期过高或过低,都不利于水草生长。

“我们最希望看到的就是水位随自然节律波动起来,不能一直高,也不能一直低。”冉景丞说,草海的最高水位到过2172.8米,当时湖水已漫到路边,如果草海水位再升高0.7米,也就是2173.5米,黑颈鹤恐怕只能站在马路上栖息了。

王汝斌进一步解释,草海水草消失是多方面原因。水体浑浊也是一大重要原因,草海水质富营养化,许多藻类能够分泌、释放有毒有害物质,水的品质也会下降,再加上鱼搅动底泥等因素影响,导致水体透明度下降,阳光透不进去,水草难以生存。

找到鱼量大、水位高、水浑浊三大核心病因后,当地政府随即拆除拦水坝、疏通河道,从2022年以来,通过实施水文节律调节、鱼虾种群试验性调控等措施,拉开草海生态保护和系统治理序幕。

培育“草原”

人工修复是“关键一招”

贵州日报天眼新闻记者 谢巍娥 摄影报道

9月3日15时,气温28摄氏度,夏品华和学生们正在湖中测量水草重量。

夏品华是贵州师范大学教授,生态学博士,主要从事湿地保护修复研究,开展草海研究近20年。

“我每年有半年时间都在草海,要做大量的观察。”夏品华说。测量水草重量并记录其分布范围和种类,实时掌握水草生长情况,是他和团队每月必做的功课。

船行10分钟后来到一片水草茂密区停下,众人麻利地穿上连体衣,带着钉耙和塑料桶下到水中。

“哈哈,穗状狐尾藻长得太好了!”夏品华从湖里捞出一棵叶面宽大的水草,嘴角满意地上扬着,“效果非常明显,这里曾是水草最早消失的地方,也是水体最浑浊的地方,所以在两年前,我们选择从这个最难的地方入手。”他指向身后的区域说,如今,湖底110亩人工修复区域水草已连片生长,形成了稳定的水下群落。

实际上,在最浑浊的区域种植水草有违植物生长规律,因为植物生长需要光照和干净的水质。但经过前期水文节律调节、鱼虾种群试验性调控后,为水草萌发创造了适宜环境,即使在最浑浊的区域,只要提供合适种源,植物便可以萌发。

经过两个多小时的暴晒,团队完成水草测量和水质监测工作。

“相比水草测量,培育‘草原’更像是体力活。”夏品华说,浅一些的水域,人可以站到湖里,将草一棵棵种下去,可深水处怎么办?通过反复摸索,师生们找到了诀窍——采用“扦插”方式,团队根据水域深浅,制作不同长度的钢管,并在钢管尾部绑住水草,插在特定位置。

“至少要插10厘米深,才能把水草稳稳地固定在湖底,不然风一吹、鱼一撞,水草又会漂起来。”夏品华在说。

水草即使“扦插”下去,还要防止鸟类偷食,这也是团队遇到最棘手的问题之一。

小辟鸟 虒鸟等鸟类会偷食水草的嫩芽和嫩根。为此,团队不仅绑钢管为水草增重,还增加水草的数量,进行大捆“扦插”,鸟啄不动整捆水草,即使吃一点,剩下的水草还能存活。

“这可不是简单种活几棵草。”夏品华说,种植水草均选用穗状狐尾藻、竹叶眼子菜、苦草等本地物种,耐得住水情,也能最快融入本地生态。

夏品华说,经过3年试验,通过创造适宜生境,在草海成功破解富营养化湖泊水生态修复这一世界难题,攻克了浑浊水体植被恢复的瓶颈问题,从而抑制蓝藻水华和改善水质。

“从2022年开始,已在草海湖滨带种植水草5000余亩,进一步改善了水质。”草海国家级自然保护区管委会副主任李振吉说。

全力“救草”

外堵内治是“协同之策”

贵州日报天眼新闻记者 彭林元

9月18日,草管委的会议室内座无虚席。

来自省市县10多个相关职能部门的30多位工作人员、专家、学者们,正在为草海新一轮的鱼虾调控各抒己见。

“生态的问题要用生态的方法解决。生态保护不能像盲人摸象,只盯着局部问题下功夫,而要看到生态系统的整体性与关联性,否则只会顾此失彼,甚至引发新的失衡。”冉景丞说,他几乎每个月都要来草海开一回为草海开“药方”的论证会。

为了避免“头痛医头,脚痛医脚”的零散行动,去年10月8日,省林业局等9个单位联合印发《进一步支持草海生态保护与综合治理工作方案》。紧接着,威宁县委、县政府进一步细化责任清单,成立由县委、县政府主要负责同志任指挥长的指挥部及综合组和8个专项组,逐一明确了牵头部门、责任部门、完成时限,并每月通报推进情况。

威宁自治县县长邓林曾说,像草海这样紧靠县城的国家级自然保护区,在全国也不多见,草海生态修复治理不能简单地一刀切,关键要处理好重点攻坚和协同治理的关系,找到问题主次,外堵内治,缺少哪一样都不行。

“外堵”要先管住生活污水。草海水质曾因地理位置而承压——紧邻威宁县城,随着城市扩展、人口增加,生活污水一度直排入湖。同时,周边农田的化肥农药、养殖户的粪污也对水质造成影响。

11月5日,记者在位于海边街道的管家院组污水处理站看到,来自四面八方的生活污水正被集中净化,经过活性污泥吸附、膜工艺处理、人工湿地过滤等多道工序,达一级A标后排放,原本的生活污水变得清澈透明。

“处理后的水体每两小时需检测一次,重点监测总磷、总氮、氨氮等指标,只有水质达标后才能排入草海。”威宁自治县水利投资公司环草海生活污水处理站负责人王成友介绍,像这样的污水处理站,草海周边共有13座,已基本实现了整个湖区全覆盖,276.24公里的污水收集管能把沿线的生活污水全部“截”住。

不仅如此,草海保护区的生活垃圾已基本实现日产日清,已累计组织清运2.8万余吨,进一步减少了污染源。针对畜禽养殖粪污外排、露天乱堆问题,当地扩建有机肥厂液体粪污处理线,截至目前累计清运粪污2.4万吨,做到全量还田,实现变废为宝。

“内治”则要护好草海的“生态底子”,通过水文节律调节、鱼虾种群试验性调控、水生植物恢复等措施,进一步恢复水质。

今年以来,草海最高水位为2171.75米,最低水位为2171.1米,恢复了“冬春低、夏秋高”的水文节律。草海阳关山国控断面水质也从2024年的劣Ⅴ类提升至2025年的Ⅳ类,标志着草海生态修复取得显著成效。

“今年7月、8月、9月,草海阳关山国控断面的水质都达到了Ⅲ类,平均下来全年水质是Ⅳ类。”毕节市生态环境局威宁分局副局长刘源介绍。

在鱼虾种群试验性调控上,自2022年以来,共调控33.78万斤,鱼类从16种下降至10种,外来鱼类种群及数量锐减,鱼类资源量整体呈现下降趋势。

通过外堵内治的“协同之策”,草海的水体正发生着变化。监测显示,草海水草种植区域的水体能见度从不足1米提升至1.4米以上。

“种草”秘诀

自然恢复是“根本之道”

贵州日报天眼新闻记者 彭林元 摄影报道

9月1日,贵州省林科院的科研助理涂声蕾乘船驶入草海,她将手持的钉耙沉入水中,再往上提时,耙齿间缠满了轮藻和篦齿眼子菜。她迅速在监测本上记录,这是她今年第三次来草海做沉水植物调查。

“每个季度都得来,全湖41个监测点位,一个都不能漏。”涂声蕾擦了擦额头的汗水说,去年只能看见孤零零的轮藻,今年草海里面的苦菜、穗花狐尾藻、篦齿眼子菜都冒出来了,正在向好发展。

“以自然恢复为主,人工修复为辅。”夏品华认为,这是草海“种草”的秘诀。

“这种方式的主要特点是低成本、高效快速和自然属性。”草海保护区管委会副主任李振吉说,目前,贵州师范大学、贵州省林科院、中科院地化所、南京大学、长江局等5家科研团队在为草海“诊断”。

不远处,湖面上蓝色的光伏板熠熠发光。跟随技术人员,记者登上湖中央一处监测平台。

“你看,这个正在冒泡的装置,就是我们的水质净化器。”中国科学院地球化学研究所党委书记陈敬安说,该装置的技术理念是零电耗、零添加。

记者看见,光伏板旁边立着几个一半浸在水里的白色圆柱状的装置——容器外的湖水浑浊,容器里的水却清澈见底。

“仅仅试验了一周,效果非常明显,这样我们更有信心了。”陈敬安兴奋地说。数据显示,7天内,水质净化器可将草海初始高锰酸盐指数的Ⅳ类水提升至Ⅱ类水,透明度与溶解氧含量也存在显著提升。

该项目主要针对草海关键超标水质指标(氨氮、总磷、化学需氧量)提出控制对策,重点解决草海水体浑浊和富营养化问题。

“水质好了,水草自然能长得更好。”陈敬安说,通过不同的路径,在开放的环境下,营造可以让沉水植物自己长出来的环境,通过水流计算出悬浮颗粒物降低的数据。

近年来,草海的水葱、水莎草等挺水植物已全面恢复。轮藻、狐尾藻、篦齿眼子菜等十多种沉水植物在湖底争相“抢地盘”,长势一年比一年好。

如今的草海,生物物种逐渐丰富,生物物种从2016年的1954种增至2600种,鸟类记录增加至252种。

同时,为了保护鸟类栖息地,当地还累计建设了1.3万余亩候鸟觅食地,在每年秋冬,草海保护区工作人员都会钻进芦苇荡,手持镰刀割掉过高的芦苇。“现在已经清理了4000多亩,你看这开阔的水面,黑颈鹤来了就能找到吃的。”王汝斌指着湖边的浅水区说。

转自《贵州日报》

下一篇

下一篇