威宁自治县石门乡女姑村91岁的彝族老人王锦民,16岁就参加了威宁游击团,1951年8月随中国人民志愿军入朝作战,历任铁道兵直属桥梁团战士、司令部代理班长等职。1954年12月光荣复员后,先后在贵阳钢铁厂、市政公司工作,参与朝阳桥建设。后婉拒到威宁林业局就业的安排,返乡务农。今天,让我们一起聆听,这位精神矍铄的老战士回忆的往昔岁月。

从乌蒙山到鸭绿江

1934年生于威宁自治县石门乡的王锦民,16岁加入中国人民解放军滇桂黔边纵队第六支队威宁游击团参与剿匪。“剿匪时,我的排长是山东人,姓康,我们叫他康排长。我们在石门坎陈家屋基剿匪,土匪在岩洞里,我们去打,围剿了文绍清、文绍兰。”王锦民回忆道。

剿匪结束,1951年中央号召抗美援朝时,王锦民与同乡10余人毅然报名。从家乡一路到威宁再到毕节,威宁武装部一位负责接送的同志一路上都在教王锦民练习打枪和一些战斗中的基本常识,到了毕节征兵处,他精准的枪法,征服了质疑他“太嫩”的带兵连长,王锦民和其他战士一起跨过了鸭绿江。

铁轨上的生命线

1951年8月入朝鲜,王锦民被编入以中国人民志愿军铁道兵直属桥梁团为基础组建的铁4师。部队急行军来到朝鲜大同江畔的顺川,当时顺川铁路桥在美军轰炸中支离破碎,水泥桥墩只剩下半截,修复很困难。

战士们确定在大桥两侧抢建两座便桥,与敌人斗智斗勇。敌人疯狂地炸,战士们就拼命地抢修。敌机来了,马上隐蔽;敌机一走,争分夺秒抢修便桥。大家创造性地采用“双桥轮修”战术——当一座桥被炸毁时,另一座桥仍能保障运输,这条用智慧与鲜血铸就的“打不烂的铁路线”,成为抗美援朝战场著名的后勤奇迹。

王锦民在朝鲜先后参与平壤、黑林等地的铁路抢修,他说:“当时为了防止美国的飞机轰炸,就在山顶上设岗哨,用高射炮炮弹壳做钟,发现情况就敲钟,两边抢修的部队就隐蔽起来。”有一天轮到王锦民担任警戒哨时,来了7架敌机,边扫射边轰炸。王锦民被爆炸的气浪掀翻昏过去,醒来时已经在苏联的医院里,半年后才出院。

钢轨延伸的人生

王锦民在部队待了4年。复员后,这位曾用钢轨连接战场的战士,又用钢筋参与建设新中国。从贵阳钢铁厂到为配合黔桂铁路通车而建的朝阳桥工地,他始终保持着铁道兵“逢山凿路,遇水架桥”的精神。当组织安排他到威宁林业局工作时,他却选择回到家乡山区务农,像当年守护铁路线那样,默默守护着生养他的土地。

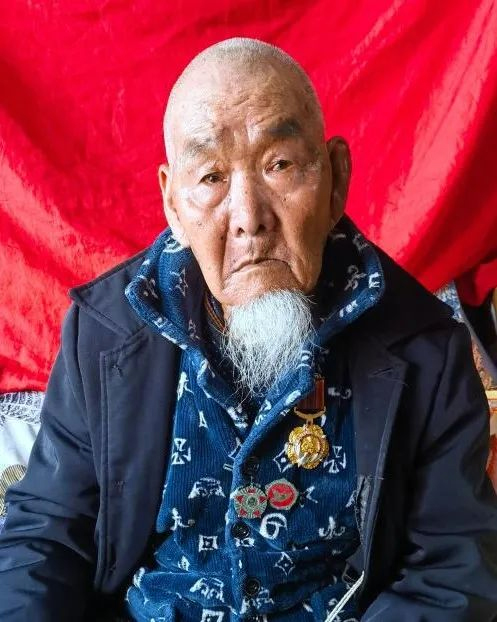

三枚纪念章背后的荣光

如今91岁的王锦民仍清晰记得部队番号的变迁:从滇桂黔边纵六支队到铁道兵独立团,再到整编后的铁4师。他珍藏的三枚纪念章见证着这段历史:1951年全国政协颁发的“抗美援朝纪念章”、1953年10月中国人民赴朝慰问团颁发的“和平万岁”纪念章以及2020年10月中共中央、国务院、中央军委向参加抗美援朝出国作战、健在的志愿军老战士老同志等颁发的“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章。

泛黄的兵役证无声诉说着一段段传奇,见证王锦民曾经热血沸腾的青春年华……